Diu augen sint zwai edleu glider… Das Auge ist ein Sinnesorgan und dient zum Erfassen von Lichtreizen. Schon im Mittelalter (bzw. lange davor) hatte man erkannt, wie wichtig die Erhaltung der Sehkraft und die Behandlung etwaiger Augenerkrankungen sind. Augenheilkunde, in der Fachsprache auch Ophthalmologie oder Ophthalmiatrie genannt, gilt als eine der ersten eigenständigen medizinischen Teildisziplinen und verfügt demgemäß über eine lange Tradition, die sich bis zu den frühen Hochkulturen in Babylonien und Ägypten zurückverfolgen lässt. Die Ursprünge der mittelalterlichen Augenheilkunde liegen im griechischen und arabischen Raum.

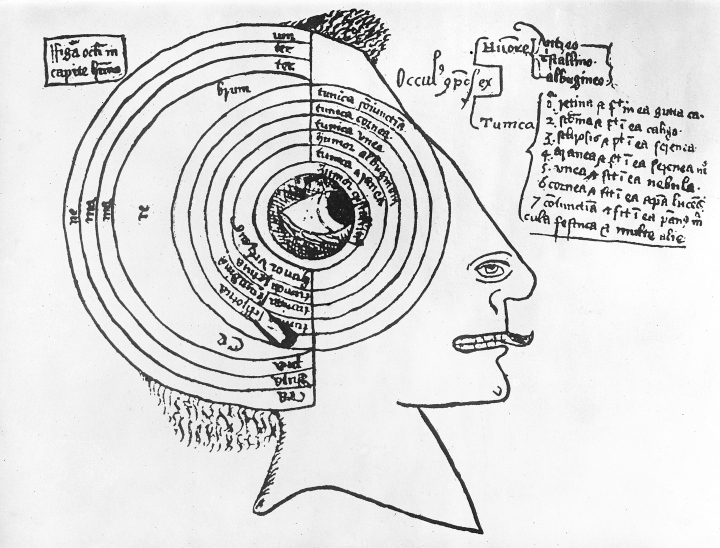

Als Begründer der physiologischen Optik gilt der arabische Gelehrte Ibn al-Haitam (Alhazen, 965-1038). Er nahm an, dass die ungebrochen ins Auge einfallenden Strahlen auf der Vorderfläche der Augenlinse ein aufrechtes Bild der Objekte entwerfen, das durch Glaskörper und Sehnerv dem im Bereich der Sehnervenkreuzung im Hirn lokalisierten Wahrnehmungsvermögen übermittelt wird. Seine »Große Optik«, 1270/78 von Witelo (Vitellio) ins Lateinische übertragen, bildete die Grundlage für die Studien Johannes Keplers, der 1604 den Abbildungsvorgang im Auge richtig erklärte. Der folgende Text stammt aus dem Buch der Natur, das im 14. Jh. auf Basis einer lateinischen Vorlage von Konrad von Megenberg verfasst wurde, und beschreibt, wie man sich das Auge im Spätmittelalter vorgestellt hat:

Diu augen sint zwai edleu glider an dem menschen, wan daz gesicht, daz in den augen sitzet, gibt uns ze erkennen mêr ding denn kain ander auzwendich sin. Aristotiles spricht, daz gesicht ist nâhen pei dem hirn, wan des gesihtes nâtûr ist kalt und fäuht, reht als des hirns nâtûr, und daz vint man an kainen andern glidern des leibes. daz gesiht ist vorn in dem haupt, wan daz tier schol sehen waz vor im ist. ain holeu âder gêt von dem hirn zuo den augen, diu haizt opticus, diu tregt die sinnelichen gaist zuo den augen, und wirt diu verschopt, sô mag daz aug nicht gesehen. die augen an dem menschen sint næher pei anander denne an kainem andern tier nâch seiner grœzen. ain weg ze sehen ist gegeben paiden augen offen, dar umb daz icht ain aug sehe des daz ander niht sehe. daz aug versêrt oft den luft und die tier, die ez ansiht, dar umb daz in dem leib des augen fauleu fäuhten ist und vergiftiger dunst.

Die Augen bilden zwei kostbare Bestandteile des menschlichen Körpers, denn mit Hilfe des in ihnen befindlichen Sehorganes erfahren wir über die Außendinge mehr, wie mit irgendeinem der anderen äußeren Sinne. Aristoteles lehrt, dass die Nähe des Gehirns die Beschaffenheit des Sehorganes beeinflusse, da es, ebenso wie das Gehirn, kalter und feuchter Natur sei, was bei keinem anderen Organ sonst zutreffe. Das Sehorgan liegt vorne im Schädel, denn das Tier soll sehen können, was vor ihm sich befindet. Vom Gehirn zu den Augen verläuft eine hohle Ader, Opticus genannt, bestimmt, die eigentliche geistige Sinnestätigkeit den Augen zuzuführen. Wird sie verstopft, so tritt Blindheit ein. Im Verhältnisse zur Körpergröße stehen beim Menschen die Augen näher bei einander, wie bei irgend einem anderen Geschöpfe. Beide Augen können nur in derselben Richtung sehen, damit nicht das eine Auge etwas anderes wahrnimmt als das andere. Weil die Substanz des Auges faule Feuchtigkeit und giftigen Dunst enthält, so wirkt es häufig auf die äußere Luft wie auch auf Tiere, die von seinem Blick getroffen werden, schädlich ein.

Allgemein wird die Übersetzung des Liber de oculis, des Lehrbuches von Ḥunain ibn Isḥāq (9. Jh.), ins Lateinische durch Constantinus Africanus aus der Schule von Salerno im 11. Jahrhundert als Beginn der abendländischen Augenheilkunde angesehen. Es folgen weitere augenheilkundliche Werke im 12., 13. und 14. Jahrhundert. Als wichtigstes deutschsprachiges Werk des Mittelalters gilt das sogenannte Pommersfeldener Augenbüchlein, das von einem Meister Johannes verfasst wurde und in einer Handschrift aus dem 15. Jahrhundert überliefert ist. Zur Behandlung von Augenleiden griff man im Mittelalter auf chirurgische Eingriffe, Pharmakologie bzw. Medikation (Arzneimittel zur inneren und äußeren Anwendung), Aderlass sowie optische Sehhilfen zurück.

Augenheilkunde im Admonter Bartholomäus

Im Admonter Bartholomäus, einem steirischen Medizinbuch aus dem 15. Jahrhundert, werden weder optische Sehhilfen noch Chirurgie und Aderlass in Zusammenhang mit einer Behandlung der Augen erwähnt. Die hier enthaltenen Rezepte, die sich teilweise einige Jahrhundert weit auf lateinische Quellen zurückverfolgen lassen, betreffen allesamt die Medikation unterschiedlicher Augenleiden: Es werden in kurzer und knapper Form Arzneien beschrieben, die entweder in Form eines Trankes zu sich genommen, in die Augen eingetropft oder auf, in sowie um die Augen aufgetragen werden sollen.

wie man des siechtums puessen sol von der vinsternúss der augen:

Wem die augen tunchkel werdent, der nicht wol gesechen mag, der nem weizz mirren vnd múll die zu stupp vnd temper das mit hónig sam, der wol gesoten sey an rauch núr an der gluet vnd salb die augen do mit, so werdent sie lautter vnd schán.

Wie man die Krankheit heilen soll von der Dunkelheit der Augen:

Wem die Augen trüb werden, sodass er nicht gut sehen kann, der nehme weiße Myrrhe und mahle die zu Pulver und mische das mit Honigseim, der ohne Rauch nur an der Glut gut gesiedet wurde, und schmiere die Augen damit ein, so werden rein und klar.

Admonter Bartholomäus, fol. 2rb

Die rund 20 näher betrachteten Rezepte aus dem steirischen Arzneibuch, die Augenkrankheiten und ihre Heilung behandeln, lassen sich nach den jeweiligen Anwendungsbereichen in acht Gruppen unterteilen: Wenn die Augen trüb werden, dann soll man Myrrhe oder Tausendgüldenkraut mit Honigseim mischen oder Eisenkraut zerstoßen und dies als Salbe verwenden oder Bethonie gekocht mit Wasser trinken. Bethonie hilft auch gegen blutunterlaufene Augen. Gegen Schmerzen in den Augen helfen Pfeffer, Myrrhe und schwarze Bohnen, aber auch Bleiglätte, Essig und Öl, Kupfersulfat, Muttermilch und Ziegenkäse. Diese werden jeweils zusammengemischt und unter die Augen geschmiert. Gegen Male, die in den Augen gewachsen sind, wird empfohlen, grünen Fenchel zu kauen und in die Augen zu tauchen oder Ohrenschmalz hineinzuschmieren. Flecken unter den Augen kann man mit Möhrensaft behandeln. Gegen rinnende Augen soll man die Galle eines Stieres und einer Eule sowie Eisenkraut und Fenchel nehmen und um die Augen auftragen. Gegen den Star nimmt man entweder den Harn eines männlichen Kindes mit Honig und schmiert es in die Augen oder Wermut mit Eiklar über die Augen. Für frische Augen soll man Eppichblätter und Ziegenkäse zerstoßen. Eine „besonders edle Arznei“ aus Hahnengalle und Honig, von der gesagt wird, dass ihre Kraft so groß sei, dass man an klaren Tagen die Sterne sehen kann, soll in einem Tongefäß aufbewahrt werden und auf die Augen gestrichen über Nacht einwirken. Sie wirkt laut Plinius positiv auf die Sehkraft.

Augen und Augenheilkunde in der deutschsprachigen mittelalterlichen Fachliteratur

Wie der Admonter Bartholomäus beschäftigten sich im Mittelalter auch andere Arzneibücher, etwa jenes von Ortolf von Baierland sowie das Arzenîbuoch Ipocratis, mit Augenheilkunde. Zumeist liegt auch hier der Schwerpunkt auf Pharmakologie, wobei die Rezepte gegen Augenleiden teilweise ausführlicher erscheinen und zusätzliche Hinweise zur Herstellung, Aufbewahrung und Applikation von Arzneien enthalten.

Ein gute salb zu allen siechtagen der augen:

Djsz ist ein austermassen gut erczeneÿ vnd ein salben zu allen seuchten der augen: Nÿm ein pfunt rosenwassers vnd ein halb pfunt hönigseimes vnd ein halb pfunt des weÿszen von den eÿeren, daz durch einen swamm wol seÿ gelewtert. Daz thu alles zusammen in ein erein vas. Darnach nÿm ein quintein muschaten – vnd negelen vnd müschatplümen vnd atramentum vnd jngwer vnd galgan, itlichs ein quintein, kamphers ein halb quintein. Disz puluer stosz clein vnd pint sÿ in ein reÿnes tüchlein vnd thu es alles zusammen vnd verstapff daz veszle vast, daz der pradem icht herausz gee, vnd begrabe es dreÿ tag vnter dÿ erden, darnach thu es in dÿ augen. Du salt auch mercken, ob daz mensch zu eÿner zeit pasz gesehe denn zu der anderen vnd im daz haubt we thut, daz man in süll purgiren mit den güldin körnleÿn oder mit yera pigra Galieni oder mit schotten. Es hilfft gar sere, das man in prende in dÿ oren macht. Disz ist auch ein edel salb wider dÿ röte in den augen: Nym zimin vnd saffran vnd ganffers itlichs eÿn quintein, stösz es clein vnd thu darzu vier lot rosenwassers. Pint daz puluer in ein tüchlein vnd lege es in daz roßenwasser. Darnach thu seÿn in dÿ augen eÿnen tropfen oder zwen.

Eine gute Salbe gegen alle Augenleiden

Dies ist ein außergewöhnlich gutes Mittel bzw. eine Salbe gegen alle Krankheiten der Augen: Nimm ein Pfund Rosenwasser, ein halbes Pfund Honigseim sowie ein halbes Pfund Eiweiß, das gut durch einen Schwamm geläutert wurde und füll alles zusammen in ein Metallgefäß. Dann nimm ein Quäntchen Muskatnuss und ebenfalls je ein Quäntchen Nelken, Muskatblüten, Tintenstein, Ingwer und Galgant sowie ein halbes Quäntchen Kampfer. Stoß diese Pulver ganz fein, binde sie in ein sauberes Tüchlein und gib das Päckchen zu den erstgenannten Zutaten. Stopf das Töpfchen fest zu, damit der Duft nicht herausgeht und vergrab es drei Tage in der Erde, dann trag die Salbe auf den Augen auf. Merk auch, dass man den Menschen, wenn er einmal besser, einmal schlechter sieht und dabei Kopfschmerzen hat, mit den Goldenen Körnlein oder mit Yerapigra Galieni oder mit Schoten purgieren soll. Es hilft sehr gut, wenn man ihn an den Ohren kauterisiert. Das ist ebenfalls eine gute Salbe gegen die Rötung der Augen: Nimm je ein Quäntchen Kreuzkümmel, Safran und Kampfer, stoß es klein und tu dazu vier Lot Rosenwasser. Binde das Pulver in ein Tüchlein und leg es in das Rosenwasser. Dann träufle davon einen Tropfen oder zwei in die Augen.

aus dem Arzneibuch Ortolfs von Baierland

Grundsätzlich sind die in den exemplarisch betrachteten Büchern genannten Anwendungsgebiete bzw. Beschwerden jeweils sehr ähnlich: Es finden sich Arzneien gegen Schmerzen, Entzündungen, Trübheit, Eiterungen und die Starkrankheit. In Ortolfs Arzneibuch werden zusätzlich Lidwarzen, Narben und faulendes Fleisch abgehandelt. Die einzelnen Rezepte und ihre Bestandteile präsentieren sich allerdings höchst unterschiedlich, was darauf hindeutet, dass unter mittelalterlichen Ärzten eine Fülle von unterschiedlichsten Behandlungsmethoden bei Augenleiden kursierte.

Während sich die genannten medizinischen Fachbücher wie der Bartholomäus vorwiegend mit der Behandlung von Augenbeschwerden befassen, werden im bereits erwähnten Buch der Natur die Beschaffenheit und Funktionsweise des Auges beschrieben, wie man sie sich im Mittelalter vorgestellt hat. Man ging auch davon aus, dass das Aussehen der Augen etwas über den Charakter eines Menschen aussagt: z.B. sollten rote Augen auf einen grundbösen, eigensinnigen und widerspenstigen Charakter hinweisen.

Welher mensch grôz augen hât, der ist træg, und welher mensch tief augen hât vast hin ein gesetzt in daz haupt, der ist kündig oder hinderlistig und ain betrieger. welhes augen her für pauzent auz dem haupt, der ist unschämich und kleppisch und ain tôr. aber wenne diu augen nâch der lengen gesetzt sint, sô ist der mensch hinderlistich und ain betrieger. welhes augen vil swerzen habent, der ist vörhtig, und welher gaizaugen hât nâch der varb, der ist ain tôr. welhes augen snell varend sint und scharpfsihtig, der ist ain betrieger, ain hinderlister und ain diep…

Leute mit großen Augen sind träge, wer aber tief liegende Augen hat, der ist schlau oder hinterlistig und ein Betrüger. Glotzäugige sind unverschämt, geschwätzig und dumm. Geschlitzte Augen haben Hinterlistige und Betrüger. Wer sehr dunkle Augen hat, ist furchtsam, und wessen Augen in der Farbe den Ziegenaugen gleichen, ist dumm. Leicht bewegliche, stechend blickende Augen kündigen den Betrüger, Heimtücker und Dieb.

Konrad von Megenberg: Buch der Natur

Interessant erscheint, dass somit wohl auch Veränderungen der Augen bedingt durch Krankheiten oder Beschwerden (wie z.B. blutunterlaufene Augen, Flecken, dunkler Augapfel…) als Anzeichen wahrgenommen werden konnten, dass es sich um einen Menschen mit negativen Eigenschaften handelt, weshalb den Menschen des Mittelalters vermutlich viel daran gelegen hat, Flecken und gerötete Augen schnell loszuwerden, da wohl niemand als Bösewicht oder Betrüger gelten wollte. Konrad verweist hier in seinen Ausführungen auf Plinius als Quelle, der die Augen als Spiegel der Seele verstand. Wenngleich sich diese Vorstellung bis heute als Redensart im Deutschen sowie in anderen Sprachen findet, wissen wir mittlerweile zum Glück, dass die Augenfarbe mit der Stärke der vorhandenen Pigmentierung zusammenhängt oder etwa Rötungen der Augäpfel z.B. von Schlafmangel oder einer Allergie herrühren können und nichts mit der Bosheit eines Menschen zu tun haben.

Augenoperationen und Sehhilfen

Wenngleich viele der mittelalterlichen Augenarzneien heute skurril und rückständig anmuten, macht die Medizin in dieser Zeit durchaus auch große Fortschritte, die das Leben der Menschen erheblich verbessern konnten:

So konnte etwa der graue Star bereits im Mittelalter operativ behandelt werden. Dabei wurde ein nadelähnlicher spitzer Gegenstand (= Starstichnadel) in die Pupille gestochen, mit dem dann die trüb gewordene Linse in den unteren Bereich des Glaskörpers gedrückt wurde. (Diese konnte nach einiger Zeit aber erneut nach oben steigen und erneut das Sehen erschweren.) Nach der Behandlung wurden die Augen mit einer Salbe behandelt, um eine bessere Heilung zu ermöglichen, da es aufgrund der hygienischen Zustände sehr häufig zu Entzündungen kam.

Auch Sehhilfen waren bereits bekannt und ab dem ausgehenden Mittelalter war der Grundstein für die Brille, wie wir sie heute kennen, gelegt. Zunächst aber verwendeten schlechtsichtige Mönche Lesesteine, die auf die Schriften gelegt wurden. Dabei handelte es sich um geschliffenen Quarz, Bergkristall oder grüne Halbedelsteine, sogenannte Berile, von denen sich der Name Brille herleitet. Zur besseren Handhabe und zum Schutz fasste man diese Lesesteine bald ein und versah sie mit einem Griff, das Ergebnis bezeichnet man als „Einglas“. Ab dem 14. Jh. gab es ausgehend von Venedig, begünstigt durch die Glasherstellung in Murano, erste Brillengestelle zum Lesen, die man aufklappen musste und dann entweder vor die Augen hielt oder an der Nase fixierte. Verbunden waren die beiden Gestellteile aus Holz oder Horn durch eine Metallniete (deshalb auch Nietbrille genannt), die ein Verstellen nach Bedarf ermöglichte. Da Glas zu dieser Zeit sehr teuer war, waren diese ersten Brillen ein kostbarer Luxus, den sich nur der adelige und klerikale Stand leisten konnte. Heute stehen sowohl Sehhilfen als auch operative Möglichkeiten, die Sehkraft zu verbessern bzw. wiederherzustellen, auch der Allgemeinheit zur Verfügung – zumindest in unseren Breiten. In diesem Sinne hoffen wir auf ein baldiges Wiedersehen hier auf unserem Blog! 😊

Autorinnen: Laura Halb, Alexandra Fiala und Ylva Schwinghammer unter Mitwirkung von Florea Patrizia, Jennifer Rohrleitner, Rosa Gierometta, Jasmin Bojer (Schülerinnen des BG/BRG Knittelfeld)

Quellen:

Huldrych M. Koelbing: Augenheilkunde. In: LMA 1 (1980), Sp. 1210f.

Bernhard Dietrich Haage: Augenheilkunde (Ophthalmologie). In: Bernhard Dietrich Haage, Wolfgang Wegner: Deutsche Fachliteratur der Artes in Mittelalter und Früher Neuzeit. Berlin: ESV 2007. (=Grundlagen der Germanistik 43). S. 229f.

Konrad von Megenberg. Das Buch der Natur: die erste Naturgeschichte in deutscher Sprache. Hrsg. von Franz Pfeiffer. Stuttgart: Aue 1861, S. 9f.; S. 43-45; Übersetzung: Das Buch der Natur von Conrad von Megenberg. Die erste Naturgeschichte in deutscher Sprache. In Neu-Hochdeutscher Sprache bearbeitet und mit Anmerkungen versehen von Hugo Schulz. Greifswald: Abel 1897, S. 6f.; S. 84f.

Das Arzneibuch Ortolfs von Baierland. Auf der Grundlage der Arbeit des von Gundolf Keil geleiteten Teilprojekts des SFB 226 ‘Wissensvermittelnde und wissensorganisierende Literatur im Mittelalter’ zum Druck gebracht, eingeleitet und kommentiert von Ortrun Riha. Wiesbaden: Reichert 2014. (= Wissensliteratur im Mittelalter. 50.) S. 106f. Übersetzung: Mittelalterliche Heilkunst. Das Arzneibuch Ortolfs von Baierland (um 1300). Eingeleitet, übersetzt und mit einem drogenkundlichen Anhang versehen von Ortrun Riha. Baden-Baden: DWV 2014. (= DWV-Schriften zur Medizingeschichte. 15.) S. 90f.

Franz Pfeiffer: Zwei deutsche Arzneibücher aus dem 12. und 13. Jahrhundert. Mit einem Wörterbuche. In: WSB 42 (1863), S. 120.

Holanik, Wolfgang; Schwinghammer, Ylva: Lernerorientierte Teiledition und Übersetzung des ‚Admonter Bartholomäus‘ auf Basis der dynamischen Lesefassung von Anna Tesch. Unter Mitwirkung von Lisa Glänzer, Stefan Hofbauer, Philipp Pfeifer, Magdalena Laura Halb, Johanna Damberger, Sabrina Bamberger sowie den Schüler/innen des BG/BRG Knittelfeld. Graz 2018.